■ 問76

脊髄損傷について正しいのはどれか.2つ選べ.

a. 脊髄ショック期では血圧が上昇する.

b. 上・中位胸椎部は好発部位である.

c. 上位頚椎部での損傷は生命に危険を及ぼす.

d. 神経学的損傷高位は神経機能が残存する最下位の髄節で表現する.

e. 脊髄ショックからの離脱は球海綿体反射,肛門反射の消失で判断する.

正解:c,d

解説:

b:胸腰椎移行部 e:出現

■ 問77

外傷性肩関節前方脱臼の合併症として発生しやすいのはどれか.

a. 下垂手

b. 下垂指

c. 棘下筋萎縮

d. 肩外側の感覚障害

e. 肘関節の屈曲筋力低下

正解:d(肩外側の感覚障害)

■ 解説:

- c:腋窩神経や肩甲上神経の損傷でまれに起こりうるが、外傷性前方脱臼では腋窩神経支配の三角筋・感覚障害の方が先行する。

- d:腋窩神経(C5-6)が前方脱臼で損傷されやすく、支配する三角筋部の感覚障害(肩外側)が典型的。

問78

57歳の男性、外傷性肩鎖関節脱臼に対して他院で手術を受けた、術後1週で再脱臼を指摘されたが、経過観察を指示されて3か月経過している、再手術希望にて来院した、損傷部位として誤っているのはどれか。

a 三角筋

b 僧帽筋

c 大胸筋

d 肩鎖靱帯

e 烏口鎖骨靱帯

正解: c

解説:

- 肩鎖関節脱臼では、肩鎖関節を構成する肩鎖靱帯と、鎖骨と烏口突起を結ぶ烏口鎖骨靱帯が主要な損傷部位となる。重度の脱臼では、これらの靱帯の断裂とともに三角筋や僧帽筋の起始部が鎖骨から剥離することもある。

- 大胸筋は肩鎖関節の安定性には直接関与しないため、肩鎖関節脱臼で損傷することは通常ない。

問79

前腕骨幹部骨折について誤っているのはどれか。

a 変形治癒では前腕回内・回外制限が問題となる。

b Monteggia 骨折では橈骨頭が前方脱臼することが多い。

c 肘・手関節を含めた単純X線正面像と側面像を撮影する。

d 尺骨頭脱臼を伴う尺骨骨幹部骨折を Galeazzi 骨折と呼ぶ。

e 橈骨近位 1/3の骨折では遠位骨片の回内変形を起こしやすい。

正解: d

解説:

- a: 前腕の骨折では、橈骨と尺骨の相対的な位置関係が重要であり、変形治癒は前腕回内・回外運動の制限を引き起こす 。

- b: Monteggia骨折は尺骨骨折と橈骨頭脱臼を伴う複合骨折で、橈骨頭は前方脱臼することが多い 。

- c: 前腕骨折では、近位・遠位の関節(肘関節、手関節)の合併損傷を見落とさないために、これらの関節を含めて単純X線正面像と側面像を撮影する 。

- d: 尺骨骨幹部骨折に橈骨頭脱臼を伴うものをMonteggia骨折と呼ぶ。Galeazzi骨折は橈骨骨幹部骨折に遠位橈尺関節脱臼(尺骨頭脱臼)を伴うものを指す 。したがって、この選択肢は誤りである。

- e: 橈骨近位1/3の骨折では、上腕二頭筋と回外筋の牽引により近位骨片が回外位となり、遠位骨片は円回内筋の作用により回内変形を起こしやすくなる 。

問80

高齢者の大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術に骨セメント使用ステムを用いる根拠について正しいのはどれか。2つ選べ。

a 手術時間が短い

b 術中出血量が少ない

c 術後30日以内の死亡率が低い

d 術中・術後大腿骨骨折発生率が低い

e 術後ステム周囲のルースニングが少ない。

正解: d, e

解説:

- 高齢者の大腿骨頚部骨折に対するセメント使用ステムの利点として、骨質が脆弱な場合でも即時的な安定した固定が得られるため、術中・術後の大腿骨骨折発生率を低減できる 。

- また、早期からの荷重が可能となり、術後ステム周囲のルースニング(緩み)が少ない 。

- 手術時間や術中出血量については、セメントの使用によって必ずしも短縮・減少するとは限らない。

- 術後30日以内の死亡率に直接的な影響を与える主要因ではない。

問81

69歳の女性、右股関節痛を主訴に受診した、骨粗鬆症に対してビスフォスフォネートを7年間内服している。右股関節単純X線正面像を示す、この症例について正しいのはどれか。2つ選べ。

a 臼蓋形成不全を呈する

b 骨代謝回転は亢進している

c 骨折した場合、粉砕骨折になりやすい

d 骨折した場合、骨癒合は遷延しやすい

e 近位大腿骨外側骨皮質が膨隆 beaking している。

正解: d, e

解説:非定型骨折

- ビスフォスフォネートを長期内服している患者では、非定型大腿骨骨折のリスクが上昇する。

- X線像で近位大腿骨外側骨皮質の肥厚(beaking)が見られる場合、非定型大腿骨骨折の前兆である可能性がある 。

- 非定型大腿骨骨折は単純な横骨折や斜骨折の形態をとり、粉砕骨折となることは稀である。

- 骨吸収抑制作用により骨リモデリングが低下するため、骨癒合が遷延しやすい特徴がある 。

- ビスフォスフォネートは骨吸収を抑制するため、骨代謝回転は亢進ではなく抑制される。

問82

17歳の男子、サッカーの試合中に左足関節を捻って受傷した、受傷時単純X線正面・側面像およびCT 再構築冠状断・矢状断像を別に示す、正しいのはどれか、2つ選べ。

a 三果骨折である

b 遠位脛腓間離開がある

c AO分類は type A である

d 前距腓靭帯付着部の裂離骨折がある

e 遠位脛腓靭帯付着部の裂離骨折はない。

正解: b, e

問83

76歳の女性、転倒し受傷した、受傷時両股関節単純X線正面像を示す、近位骨片の転位に関与している筋肉はどれか。2つ選べ。

a 大殿筋

b 中殿筋

c 小殿筋

d 腸腰筋

e 大腿直筋

正解: b, d

解説:

- 中殿筋と小殿筋は股関節の外転筋であり、大転子に付着するため、近位骨片を外転方向に引き上げる 。

- 腸腰筋は大腿骨小転子に付着し、股関節を屈曲させるため、近位骨片を屈曲・外旋方向に転位させる 。

問84

末梢神経損傷について誤っているのはどれか。

a Büngner 帯は再生軸索の足場となる

b Neurapraxia では自然回復を期待できる

c 断裂部より遠位の軸索は一旦すべて変性する

d 末梢神経は中枢神経にくらべ高い再生能力を持つ

e 断裂部位が近位であるほど、神経縫合後の機能回復は良好である。

正解: e

解説:

- a: Büngner帯は末梢神経損傷後のSchwann細胞が増殖して形成される構造で、再生する軸索の足場となる 。

- b: Neurapraxiaは神経軸索の連続性が保たれているが伝導が一時的に障害された状態であり、自然回復が期待できる。

- c: 神経軸索が断裂した場合、断裂部より遠位の軸索はWallerian変性により全て変性する 。

- d: 末梢神経は中枢神経に比べて再生能力が高い。

問85

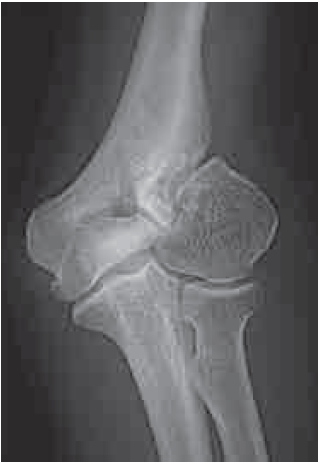

45歳の男性、幼少時に左肘周囲の外傷を受傷し整骨院で治療した既往がある。左肘関節単純X線正面像を示す、この症例に合併する神経障害に認めない所見はどれか。

a かぎ爪変形

b Tinel 様徴候

c Froment 徴候

d teardrop 徴候

e 環・小指の感覚低下

正解: d

解説:上腕骨顆上骨折後偽関節、遅延性尺骨神経麻痺

- 外反肘変形では尺骨神経が伸張され、肘部管症候群を合併することが多い。

- 肘部管症候群の症状として、環指・小指の感覚障害 、骨間筋萎縮による「かぎ爪変形」 、母指内転筋の筋力低下による「Froment徴候」 、Tinel様徴候(肘部管部の叩打による放散痛) などがみられる。

- Teardrop徴候は前骨間神経麻痺などで見られる。

問86

投球障害肩について誤っているのはどれか。

a 上腕二頭筋長頭腱炎を認める

b 単純X線像でBennett 損傷がみられる

c 単純X線像で上腕骨頭の上方化がみられる

d コッキング期に腱板関節面と後上方関節唇が衝突する

e 関節唇にSLAP(superior labrum anterior and posterior)損傷がみられる。

正解: c

解説:

- 投球障害肩は、繰り返しの投球動作によって肩関節周囲に生じる様々な病態の総称。

- 上腕二頭筋長頭腱炎やSLAP損傷 、腱板損傷 などが多く見られる。

- Bennett損傷は、投球側の肩甲骨後下縁に見られる骨化であり 、単純X線像で確認されることがある。

- コッキング期(late cocking phase)に腱板関節面と後上方関節唇が衝突する病態はInternal Impingementと呼ばれる 。

- 投球障害肩で腱板機能不全が進むと上腕骨頭が上方へ偏位することもあるが、これは末期の所見。

問87

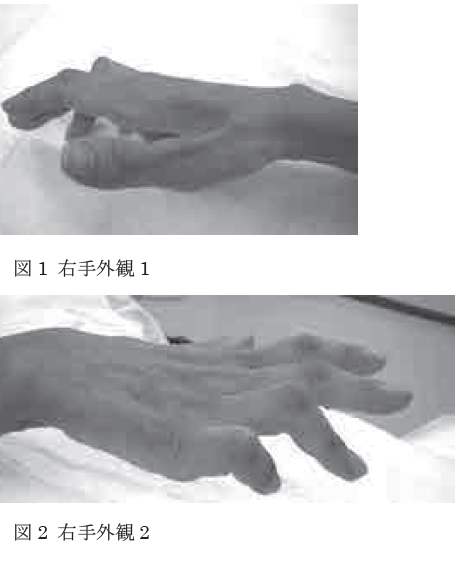

36歳の男性、BMX (自転車競技)選手、3年ほど前より右手関節尺側部痛と右手しびれを自覚していた。当初は競技中のみであったが徐々に常態化し、巧緻運動障害が出現した、初診時、右環指尺側および小指に限局したしびれと感覚障害を有し、右手は変形していた(図1,2),神経伝導検査(インチング法)では肘高位の尺骨神経伝導遅延や伝導ブロックを認めなかった、この症例の障害高位診断に有用な臨床所見はどれか。2つ選べ。

a 骨間筋萎縮

b Froment 徴候

c 手背尺側の感覚障害

d 小指外転筋筋力の低下

e 環指・小指深指屈筋筋力の低下

正解: c, e

解説:

- Guyon管症候群では、手背尺側の感覚は保たれることが多く、手背尺側の感覚障害がある場合は、より近位の尺骨神経障害(肘部管症候群など)が示唆される 。したがって、手背尺側の感覚障害はGuyon管症候群の否定に有用である。

問88

スポーツ活動中に生じる肉離れで発生頻度が高い筋肉はどれか。3つ選べ、

a 大胸筋

b 腓腹筋

c ヒラメ筋

d 大腿二頭筋

e 上腕三頭筋

正解: b, c, d

解説:

上腕二頭筋の発生率が意外と多くて、半膜様筋とかの2倍くらいある

問89

スポーツ損傷、あるいはスポーツによる裂離骨折の発生頻度が低い部位はどれか。

a 仙骨翼

b 坐骨結節

c 脛骨結節

d 下前腸骨棘

e 上前腸骨棘

正解: a

解説:

- 裂離骨折は、筋肉や腱の急激な収縮により、その付着部から骨が剥がれる骨折である。スポーツ活動、特に成長期の青少年で多く見られる。

- 坐骨結節(ハムストリングスの付着部) 、脛骨結節(大腿四頭筋腱・膝蓋靭帯の付着部) 、下前腸骨棘(大腿直筋の付着部) 、上前腸骨棘(縫工筋の付着部) 。

問90

12歳の女児、スキー研修中に右膝を捻って受傷した、右膝の痛みと腫れが強く歩行困難となり受診した、右膝関節単純X線正面・側面像とCT再構築矢状断像を示す、治療として正しいのはどれか。

a ギプス固定

b 血的整復固定術

c 骨端線閉鎖術

d 骨軟骨移植術

e 遊離体摘出術

正解: b

解説:前十字靭帯付着部剥離骨折

〇Meyers and McKeever(マイヤーズ&マッキバー)分類

Meyers and McKeever分類は、剥離骨折の転位の程度に基づいて以下の3つのタイプに分類される。

- Type I: 転位がないか、ごく軽度の転位(陥没)のみで、骨片が元の位置にしっかりと付着している状態 。関節の安定性は保たれていることが多い。

- Type II: 骨片の前方が持ち上がり、後方がまだ元の骨床と蝶番のようにつながっている状態 。部分的な転位があるため、膝の不安定性が見られることがある。

- Type III: 骨片が完全に骨床から剥離し、転位している状態 。このタイプはさらに、転位した骨片が回転しているか否かによって、IIIaとIIIbに細分化されることもある。膝の不安定性が顕著に現れる。

Type Iは保存療法(ギプス固定など)が多く、Type IIやType IIIでは手術が必要なことが多い。

問91

膝離断性骨軟骨炎について正しいのはどれか。

a 女性に多い

b 両側例は約1%である

c 年齢が高いほど予後は良好である

d MRIは病巣の安定性の評価に有用である

e 荷重部に4cm²以上の骨軟骨欠損を生じた場合はドリリングを行う。

正解: d

解説:

- 膝離断性骨軟骨炎は、関節軟骨とその下の骨が剥がれてしまう疾患。

- a: 男女比は約2:1から4:1で男性に多い 。

- b: 両側例は約20〜30%程度見られる 。

- c: 年齢が高い(特に骨端線閉鎖後)ほど治癒能力が低く予後は不良 。

- e: ドリリング(多孔術)は欠損が小さい場合。4cm²以上の大きな欠損に対しては、骨軟骨移植術や自家培養軟骨移植術など 。

問92

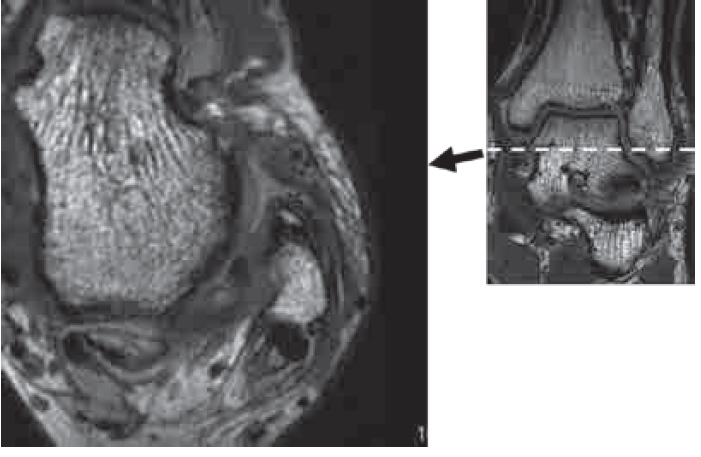

28歳の男性、2年前に左足関節を捻挫した、その後、スポーツや不整地での歩行中に捻挫を繰り返している、左足関節 MRI プロトン密度強調水平断像を示す、治療として誤っているのはどれか、2つ選べ、

a 装具療法

b ギプス固定

c 靭帯修復術

d リハビリテーション

e 副腎皮質ステロイドの関節內注射

正解: b, e

解説:反復性捻挫

- 症例は足関節の反復性捻挫と不安定性を訴えており、MRI画像は足関節靭帯(特に前距腓靭帯などの外側靭帯)の損傷を示唆する。これは足関節不安定症の典型的な病態。

問93

機能的自立評価度(FIM)で評価する項目について誤っているのはどれか。

a 金銭管理

b セルフケア

c 社会的認知

d 排泄コントロール

e コミュニケーション

正解: a

解説:

- FIM(Functional Independence Measure)は、リハビリテーション分野で広く用いられるADL(日常生活活動)の評価尺度である。FIMは身体機能と認知機能の18項目で構成される。

- b: セルフケア(食事、整容、入浴など) 、d: 排泄コントロール(排尿、排便) 、e: コミュニケーション(理解、表出) 、c: 社会的認知(社会的交流、問題解決、記憶) はFIMの評価項目に含まれる。

- a: 金銭管理は手段的ADL(IADL)の項目として評価される 。

問94

手段的ADL (IADL)のスケールで評価する項目について誤っているのはどれか。

a 洗濯

b 階段昇降

c 家屋維持

d 家計管理

e 電話の使用

正解: b

解説:

- IADL(Instrumental Activities of Daily Living)は、基本的なADL(セルフケアなど)よりも複雑な日常生活を送る上で必要な手段的動作を指す。

- a: 洗濯 、c: 家屋維持 、d: 家計管理 、e: 電話の使用 はIADLの典型的な評価項目である。

- b: 階段昇降は、基本的なADL。

問95

「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している」は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のどのレベルと判定されるか、

a I

b IIa

c IIb

d IV

e M

正解: a

解説:

- 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、認知症の重症度を評価するための指標である。

- I: 「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している」に相当する 。

- IIa: 家庭外で問題行動がみられる。

- IIb: 家庭内でも問題行動がみられる。

- III: 日常生活に支障があり、介護が必要。

- IV: 日常生活全般に介護が必要。

- M: 専門医療が必要な状態。

問96

上肢装具とその目的の組合せについて正しいのはどれか、3つ選べ。

a ナックルベンダー MP関節の屈曲拘縮を防止する。

b 肩装具(肩軟性装具) 腱板断裂修復術後に使用される。

c カックアップスプリント 下垂手を静的に保持する。

d テノデーシススプリント 手関節の背屈運動によりつまみ動作を補助する。

e 上肢ファンクショナルプレース 麻痺上肢の機能改善に用いられる。

正解: b, c, d

解説:

- a: MP関節の伸展拘縮を矯正し、屈曲位に保持するための装具

- b: 肩装具(肩軟性装具)は、腱板断裂修復術後の固定や、疼痛緩和、亜脱臼予防などに使用される 。

- c: カックアップスプリントは、橈骨神経麻痺などによる下垂手(手関節が掌屈位になり、指の伸展が困難になる状態)を手関節を背屈位に静的に保持することで補助する装具である

- d: テノデーシススプリントは、手関節を背屈させることで母指と示指の間に自然に屈曲する動き(テノデーシスアクション)を利用し、つまみ動作を補助する装具である 。

- e: 上肢ファンクショナルプレースは、麻痺した上肢の機能改善に用いられることがあるが、目的としては単に「機能改善」というよりは関節の支持や代償動作の補助。

問97

大腿切断後大腿義足を処方された患者について、義足側の遊脚相では図のように義足を外側に円弧を描くように振り回す歩容を呈する、この症例にみられるダイナミックアライメントの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ、

a 義足長が長すぎる

b 股関節の伸展筋力が弱い

c 膝を曲げずに歩行している

d ソケットが外転位となっている

e ソケットが内旋位となっている。

正解: a, c

解説:

- 義足側の遊脚相で義足を外側に円弧を描くように振り回す歩容は「外転歩行(サーカムダクション)」と呼ばれる。これは、義足のクリアランス(地面からの足部の離れ)を確保するために生じる代償動作である。

- a: 義足長が長すぎると、遊脚相で地面に義足が引っかかりやすくなるため、これを避けるために義足を外側に振り回すようになる 。

- b: 股関節の伸展筋力低下は、立脚相の安定性や推進力に影響するが、遊脚相の外転歩行の直接的な原因とはなりにくい 。

- c: 義足の膝継手が硬すぎる、または膝を曲げるのが困難な場合(例えば膝継手ロッキングや屈曲拘縮など)、遊脚相で膝を曲げずに振り出すため、足部が地面に引っかかりやすくなり、外転歩行につながる 。

- d: ソケットが外転位に傾いていると、立脚期に股関節が外転しやすくなる。

- e: ソケットが内旋位となっている場合、義足の足部が内側を向いている状態を指す。これは歩行時に足が内側にねじれる原因となり不安定な歩行や転倒のリスクを高める。

問98

医療安全管理のため、医療法で病院等の管理者に対して定められていないのはどれか。

a 指針の整備

b 委員会の設置

c 患者への指導

d 医療事故の報告

e 職員研修の実施

正解: c

問99

介護保険で利用できるサービスについて正しいのはどれか。2つ選べ、

a 車いすの貸与が受けられる

b 手術費用の補助が受けられる

c 自宅の手すりの設置ができる

d 利用者は費用の5割を負担する

e 最も軽い要支援1ではサービスを利用できない。

正解: a, c

解説:

- 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度である。

- a: 車いすなどの福祉用具のレンタル(貸与)は、介護保険サービスの対象。

- b: 手術費用は医療保険の対象。

- c: 自宅での手すり設置などの住宅改修は対象 。

- d: 利用者の費用負担は所得に応じて1割、2割、または3割 。

- e: 要支援1の場合でも、介護予防サービス(地域支援事業を含む)を利用することができる 。

問100

厚生労働省の定める指定難病はどれか。3つ選べ、

a 線維筋痛症

b 神経病性関節症

c 若年性特発性関節炎

d 特発性大腿骨頭壊死症

e Charcot-Marie-Tooth 病

正解: c, d, e

コメント