問26 40歳の男性.2か月前から朝のこわばり,両手指と両足趾の痛みが続き来院した.高疾患活動性の関節リウマチと診断してメトトレキサート8 mg/週で治療を開始した.2か月かけて12 mg/週まで漸増したが中疾患活動性であり,効果不十分と判断している.既往歴・家族歴に特記すべきものなし.身長 163 cm,体重 53 kg.赤沈76 mm/1 時間.血液所見:Hb 13.5 g/dL,白血球7,400,血小板28万.血液生化学所見:CRP 2.8 mg/dL,MMP3 254.2 ng/mL(基準 36.9~121.0),AST21 U/L,ALT26 U/L,eGFR 103.2 mL/分/1.73m2(基準≧60),リウマトイド因子87 IU/mL(基準≦15),抗環状シトルリン化ペプチド抗体価96.4 IU/mL(基準<4.5),HBs抗原陰性,HBs抗体陰性,HBc抗体陰性,インターフェロン-γ遊離試験陰性,シアル化糖鎖抗原KL-6 110.2 U/mL(基準<500).分子標的薬による治療強化について正しいのはどれか.

a CTLA4-Igは推奨されない.

b JAK阻害薬は推奨されない.

c IL-6R 阻害薬は推奨されない.

d TNFα阻害薬は推奨されない.

e 上記の薬剤すべてが推奨される.

解答;e

ChatGPT解答:e

解説:

メトトレキサート単剤12 mg/週を8週間投与しても中等度疾患活動性が残るため、現行ガイドライン(JCR/EULAR treat‑to‑target)ではTNFα阻害薬、IL‑6R阻害薬、CTLA‑4‑Ig(アバタセプト)、JAK阻害薬(トファシチニブ、バリシチニブなど)― いずれの生物学的製剤/JAK阻害薬も メトトレキサート併用で治療強化することが推奨される。

| 指標 | 構成項目 | 判定区分の目安 |

|---|---|---|

| DAS28‑ESR / DAS28‑CRP (Disease Activity Score 28) | • 28関節腫脹数(SJC28) • 28関節圧痛数(TJC28) • ESRまたはCRP • 患者全般評価VAS (0–100 mm) | 寛解 < 2.6 低 2.6–3.2 中 3.2–5.1 高 > 5.1 |

| SDAI (Simplified Disease Activity Index) | • SJC28 + TJC28 • 患者全般評価VAS (0–10) • 評価医VAS (0–10) • CRP (mg/dL) | 寛解 ≤ 3.3 低 3.4–11 中 11.1–26 高 > 26 |

| CDAI (Clinical Disease Activity Index) | • SJC28 + TJC28 • 患者全般評価VAS (0–10) • 評価医VAS (0–10) ※CRPなし | 寛解 ≤ 2.8 低 2.9–10 中 10.1–22 高 > 22 |

| Boolean寛解基準 | 下記すべて ≤ 1 • TJC28 • SJC28 • CRP (mg/dL) • 患者全般評価VAS (0–10) | “完全寛解”判定に使用 |

| ACRコアセット | • TJC68 + SJC66 • 患者・医師VAS • 患者機能(HAQ-DI) • CRP or ESR | ACR20/50/70 改善率評価用 |

| HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire) | 20項目の日常生活動作 (0–3点) | 機能評価、疾患活動性ではなくQOL指標 |

| MMP‑3 | 血清マトリックスメタロプロテアーゼ‑3 | 補助的バイオマーカー (構成要素ではない) |

使い分けの要点

- 臨床判定: DAS28 が最も広く使用。

- 迅速評価: CDAI は採血不要。

- 厳格寛解判定: Boolean や SDAI。

- 長期経過観察: HAQ‑DI で機能障害も併せて追う。

あざらし

あざらし自分が外来で診察するときは↓サイトで計算してました。

問27 関節リウマチに対してメトトレキサートが第一選択薬とならない所見はどれか.

a AST/ALT 41/56 U/L

b eGFR 29.8 mL/分/1.73m2(基準≧60)

c 抗SS-A抗体56.3 U/mL(基準<7.0)

d シアル化糖鎖抗原KL-6 551 U/mL(基準<500)

e 抗環状シトルリン化ペプチド抗体価1,156 U/mL(基準<4.5)

解答;b

ChatGPT解答:b

解説:

| 分類 | 禁忌内容 |

|---|---|

| 1. 妊娠・授乳関連 | ・妊婦、妊娠の可能性がある女性、授乳婦 ・胎児催奇形性があり、男女とも避妊指導が必須(男性も投与中+投与後3か月間) |

| 2. 骨髄機能抑制 | ・白血球減少(WBC <3000)や血小板減少(PLT <100,000) ・重度の貧血(Hb <8程度) |

| 3. 重度感染症 | ・活動性結核、敗血症、肺炎など活動性感染症の存在 |

| 4. 肝機能障害 | ・重度の肝障害(AST/ALTの高度上昇) ・肝炎ウイルス活動性(HBV再活性化リスク) → HBs抗原陽性・HBc抗体陽性の場合は投与前に消化器内科コンサルト要 |

| 5. 腎機能障害 | ・eGFR <30 mL/min/1.73m²(中等度〜重度腎不全) ・尿排泄型薬物のため蓄積リスクあり |

| 6. 胸水・腹水の貯留 | ・大量の胸水・腹水がある場合 → 蓄積による中毒性骨髄抑制が起きやすい |

| 7. 間質性肺疾患(ILD) | ・活動性のILD、既往歴がある場合も慎重 ・特に「MTX肺障害」は致命的になることもあり注意 |

| 8. 消化性潰瘍・消化管出血 | ・未治療の胃潰瘍や消化管出血の既往 |

投与前に確認すべき検査

- 血算(WBC、Hb、PLT)

- 肝機能(AST、ALT、γ-GT)

- 腎機能(eGFR)

- CRP、感染徴候の有無

- HBVマーカー(HBs抗原、HBc抗体)

- 胸部X線 or CT(間質性肺炎の有無)

- 必要に応じて:妊娠検査・HCV・HIV

問 28 右足単純X線正面像を示す.この疾患に対する第一選択薬はどれか.

a 抗菌薬

b ドキソルビシン

c メトトレキサート

d グルココルチコイド

e 非ステロイド性消炎鎮痛薬

解答;c

ChatGPT解答:e 不正解

問29 膝の神経病性関節症(Charcot関節)への対応について,誤っているのはどれか.

a 関節固定術を行う.

b 免荷装具を使用する.

c 基礎疾患の治療を行う.

d 人工関節置換術を行う.

e 末梢神経ラジオ波焼灼療法を行う.

解答;e

ChatGPT解答:e

問30 区画症候群(コンパートメント症候群)について正しいのはどれか.2つ選べ.

a 診断のために血中クレアチンキナーゼ値を測定する.

b ターニケットの使用により慢性型区画症候群が起こる.

c 大腿の急性型区画症候群症例の約10%は自発痛を伴わない.

d 下腿前方区画の急性型区画症候群で長腓骨筋は障害されない.

e 拡張期血圧と区画内圧の差が20~30 mmHg以下となった場合,筋膜切開の適応である.

解答;d、e

ChatGPT解答:c,e 不正解

解説:

d. 下腿前方区画の急性型区画症候群で長腓骨筋は障害されない

→ ✅ 正しい

長腓骨筋(peroneus longus)は「外側区画(lateral compartment)」に属する

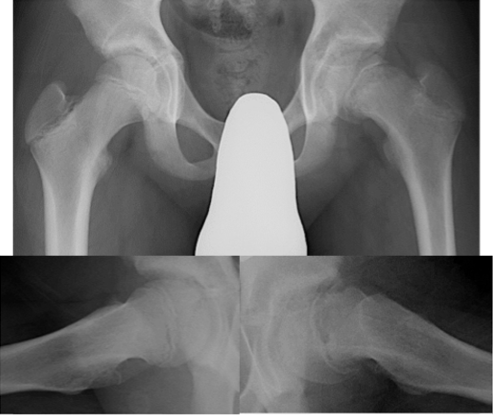

問31 跛行と左足内側部痛(←)を主訴に受診した6歳男児の左足単純X線正面像を示す. この疾患について正しいのはどれか.

a 予後不良である.

b CRPは上昇する.

c 足底挿板を処方する.

d 確定診断には生検が必要である.

e 骨所見が正常化するまで免荷する.

解答;c

ChatGPT解答:c

解説:ケーラー病

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発症年齢 | 小児(3〜7歳)に多い |

| 性差 | 男児に多い(3:1) |

| 好発部位 | 足根舟状骨(navicular bone) |

| X線所見 | 扁平化・硬化・骨輪郭の不整(一時的) |

| 臨床所見 | 跛行・足内側部痛・腫脹・圧痛 |

| 治療 | 保存的(足底挿板・サポーター)で自然治癒へ |

| 予後 | 良好。骨は時間とともに再構築され正常化する |

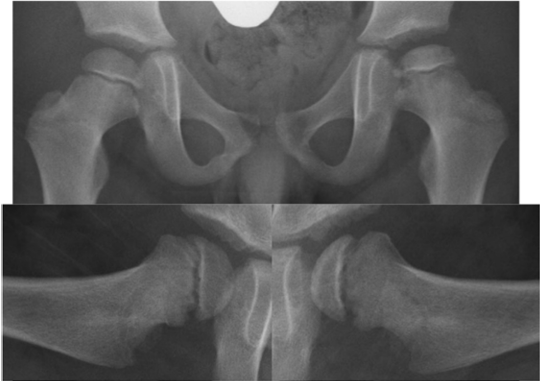

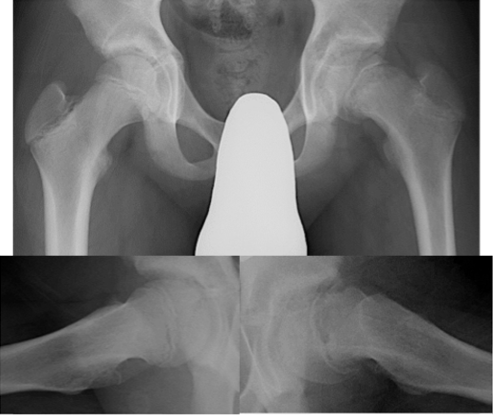

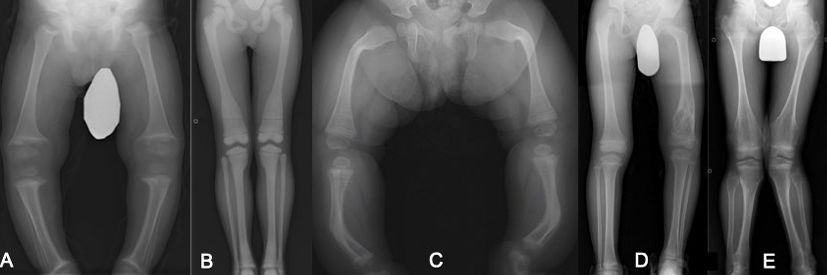

問32 6歳の女児.2か月ほど前から持続する左大腿部痛のため受診した.初診時の両股関節単純X線正面像と両ラウエンシュタイン像を示す. 認める所見として正しいのはどれか.3つ選べ.

a 発熱

b 跛行

c 夜間痛

d 大腿部筋萎縮

e 股関節内旋制限

解答;b,d,e

ChatGPT解答:b,d,e

解説:

疾患名:ペルテス病(大腿骨頭骨端症)

🔍 認められる画像所見(正しいものを3つ選べ)

✅ 骨頭の扁平化

→ 左股関節の大腿骨頭がつぶれたように扁平になっている

✅ 骨頭の辺縁の不整・断裂像

→ ラウエンシュタイン像で明らか。骨頭内の不整な透亮像や骨小梁の中断がある

✅ 骨端核の骨硬化像

→ 左大腿骨頭にびまん性な硬化像(白くみえる部分)あり

→ 壊死と再血行再建期に典型的

問33 軟骨無形成症について誤っているのはどれか.

a 軟骨内骨化が障害される.

b 四肢短縮型低身長を示す.

c Ⅱ型コラーゲン異常である.

d 若年で脊柱管狭窄症を発症する.

e 薬物治療にはボソリチドの投与がある.

解答;c

ChatGPT解答:c

解説:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因遺伝子 | FGFR3(線維芽細胞増殖因子受容体3)遺伝子の機能亢進型変異 |

| 骨化障害 | 軟骨内骨化(endochondral ossification)の障害 (膜性骨化は正常) |

| 身長 | 四肢短縮型低身長(短肢型低身長) |

| 特徴的合併症 | 若年での脊柱管狭窄症、水頭症、後頭孔狭窄 |

| 治療薬 | ボソリチド(Vosoritide):2021年に日本でも承認。FGFR3を抑制し骨成長を促進 |

問34 先天性筋性斜頚について正しいのはどれか.

a 顔面は健側を向く.

b 約半数は自然治癒する.

c 可及的早期に徒手矯正を行う.

d 出生直後から胸鎖乳突筋にしこりを触れる.

e 手術法としては胸鎖乳突筋全摘出術が一般的である.

解答;a

ChatGPT解答:a

解説:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因 | 一側の**胸鎖乳突筋の線維化(拘縮)**による頭位異常 |

| 好発 | 出生時または生後1ヶ月以内に認められる |

| 臨床所見 | 頭部は患側に傾き、健側を向く(回旋) 患側胸鎖乳突筋に索状のしこりを触れる |

| 経過 | 約9割が保存的に自然治癒または改善 |

| 治療 | 手術は難治例に限定的適応(筋部分切離が一般的) |

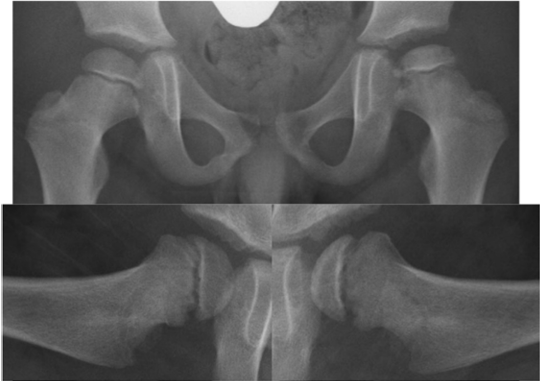

問35 13 歳の男子.2か月ほど前から左大腿部痛と跛行があり受診した.身長155 cm,体重62 kg.左下肢外旋歩行を呈する.初診時の両股関節単純X線正面像と両ラウエンシュタイン像を示す. 正しい対応はどれか.2つ選べ.

a 免荷指示

b 装具療法

c 徒手整復

d 骨端固定術

e 股関節可動域訓練

解答;a,d

ChatGPT解答:a,d

解説:

| 項目 | 適応の考え方 |

|---|---|

| 診断がついた時点 | 基本的にすべての SCFE で第一選択。 すべりの進行をただちに止め、骨頭壊死や早期変形性股関節症を防ぐため |

| 病型 | – 安定型/不安定型 いずれも適応 – 急性・慢性・急性増悪 いずれも適応 |

| すべり角(Southwick角) | – 軽度(<30°)~中等度(30–50°):単独スクリュー固定が標準 – 高度(>50°):まず in‑situ 固定で進行阻止し、必要あれば成長停止後に矯正骨切りを追加 |

| 年齢・残存成長 | – 骨端線が残る年齢(≲16歳前後) では固定で十分骨癒合が期待できる |

| 両側発症リスク | – 発症時に対側が無症状でも10–40%で後に発症 → 高度肥満・年少例では対側予防固定を検討 |

| 禁忌・注意 | – 徒手整復してからの固定は禁忌(血行障害) – 急性不安定型では早期に固定しても壊死リスクが高いので経過観察を徹底 |

まとめ:SCFE と診断されたら原則「すべりの程度や病型を問わず in‑situ 骨端固定術」が適応。免荷のみ・装具のみでは進行を防げない。

問36 次の骨粗鬆症治療薬のうち,大腿骨近位部骨折の発生を抑制する効果のあるのはどれか.3つ選べ.

a デノスマブ

b ロモソズマブ

c テリパラチド

d アレンドロン酸

e エルデカルシトール

解答;a,b,d

ChatGPT解答:a,b,d

解説:

| 薬剤名 | 骨折抑制効果(大腿骨近位部) | エビデンスレベル | 補足 |

|---|---|---|---|

| アレンドロン酸 | ◎あり | A | FIT試験で明確な抑制効果あり |

| デノスマブ | ◎あり | A | FREEDOM試験により椎体・非椎体両方に明確な効果 |

| ロモソズマブ | ◎あり | A | ARCH試験などで12か月使用で非椎体骨折(股関節含む)抑制効果確認 |

| テリパラチド | △限定的(椎体には強い効果) | C | 大腿骨近位部ではプラセボと有意差なし(骨折数が少なくエビデンス弱い) |

| エルデカルシトール | △効果不明瞭 | C | 骨密度改善は確認されているが骨折抑制の明確なエビデンスなし |

<おまけ>

| 治療薬 | 椎体骨折 | 大腿骨近位部骨折 | 非椎体骨折(全身) |

|---|---|---|---|

| アレンドロン酸(BP) | A | A | A |

| リセドロン酸(BP) | A | B | B |

| イバンドロン酸(BP) | A | C | C |

| ミノドロン酸(BP・日本製) | A | C | C |

| デノスマブ(抗RANKL抗体) | A | A | A |

| ロモソズマブ(抗スクレロスチン抗体) | A | A | A |

| テリパラチド(PTH製剤) | A | C | B |

| アバロパラチド(PTHrP製剤) | A | C | B |

| エルデカルシトール(活性型VD) | B | C | C |

| アルファカルシドール/カルシトリオール | B | C | C |

| ホルモン補充療法(HRT) | A(閉経後女性) | B | B |

| ラロキシフェン(SERM) | A | C | C |

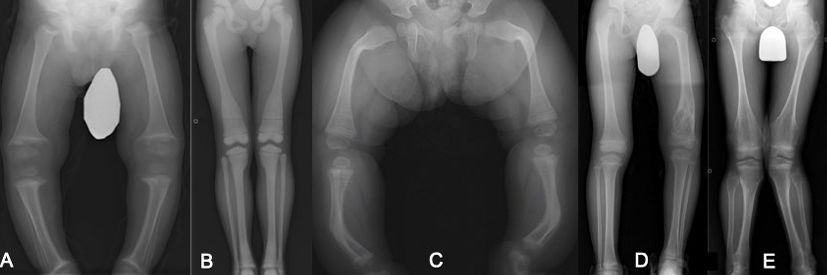

問 37 両下肢単純X線正面像と診断の組合せについて誤っているのはどれか.

a A—–くる病

b B—–大理石骨病

c C—–骨形成不全症

d D—–内軟骨腫症(Ollier病)

e E—–多骨性線維性骨異形成症

解答;e

ChatGPT解答:b 不正解

解説:

| 疾患名 | 所見 | 特徴部位 | 備考 |

|---|---|---|---|

| くる病 | 骨端ラッパ状拡大、O脚、骨硬化不全 | 成長板 | 骨石灰化障害、低P型・ビタミンD欠乏型など |

| 大理石骨病 | 全体的骨硬化、骨髄腔消失、”骨が白すぎる” | 全身骨 | 骨折しやすい、骨髄不全を伴う |

| 骨形成不全症 | 骨の彎曲変形、薄い骨皮質、病的骨折多数 | 長管骨 | I型コラーゲン異常、青色強膜も |

| 内軟骨腫症(Ollier病) | 骨内の透亮像、左右非対称、腫大 | 骨幹端 | 軟骨島の増殖、変形や病的骨折を起こす |

| 線維性骨異形成症 | ガラス様硬化、骨拡大変形、S字状彎曲 | 骨幹・骨端部 | GNAS遺伝子異常、McCune-Albright症候群も |

問38 43歳の男性.1か月前に特に誘因なく腰痛を生じ近医整形外科で保存治療されたが,症状は次第に増悪し体動困難となり救急搬送された.画像検査では転移性脊椎腫瘍が疑われた.四肢神経学的異常所見はない.血液所見:赤血球468万,Hb 13.9 g/dL,白血球 4,300,血小板 18 万.血液生化学所見:総蛋白 7.5 g/dL,アルブミン3.9 g/dL,尿素窒素 68.3 mg/dL,クレアチニン3.1 mg/dL,総ビリルビン0.9 mg/dL,AST 28 U/L,ALT 16 U/L,LD 177 U/L(基準119~229),ALP 566 U/L(基準115~359),CK 65 U/L(基準62~287),Na 136 mEq/L,K 4.8 mEq/L,Cl 97 mEq/L,Ca 14.1 mg/dL.CRP 0.9 mg/dL. 緊急に行うべき治療として正しいのはどれか.2つ選べ.

a 放射線治療

b オピオイド投与

c エルカトニン投与

d 生理食塩水点滴静注

e リハビリテーション治療

解答:c,d

ChatGPT解答:c,d

解説:

c. エルカトニン投与 ✅ 骨吸収抑制作用でCa低下を促す。腎機能不良時にも使える

d. 生理食塩水点滴静注 ✅ 脱水補正+カルシウム排泄促進の基本

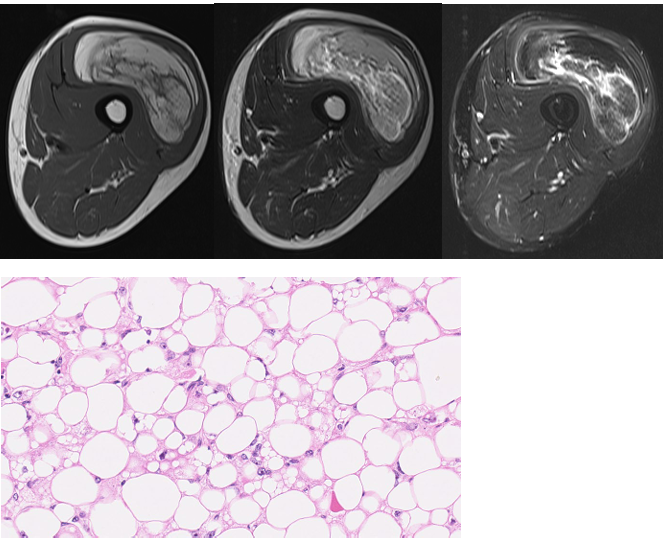

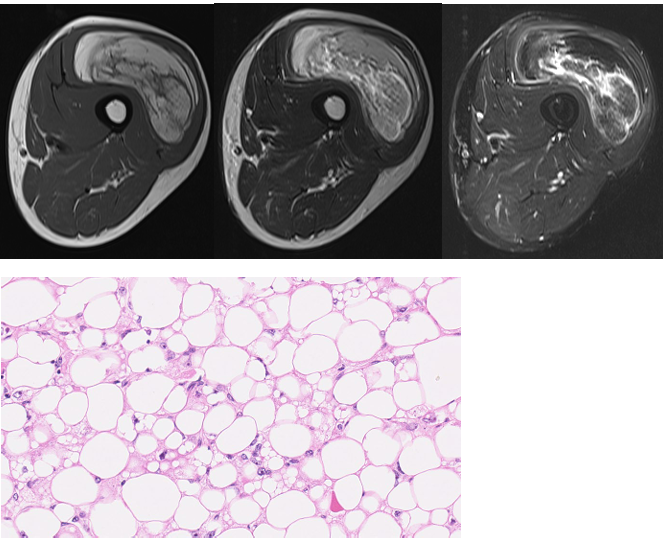

問39 68 歳の男性.5 年ほど前から左大腿部に腫脹があり徐々に大きくなってきたため受診した.左大腿部のMRI水平断T1強調像,T2強調像,脂肪抑制像および針生検による病理組織像を示す. 誤っているのはどれか.

a WHOでは良悪性中間型に分類される.

b 大小不同の脂肪細胞からなる.

c MDM2遺伝子の増幅がある.

d 化学療法が著効する.

e 辺縁切除で良好な成績である.

解答:d

ChatGPT解答:d

解説:

異型脂肪腫 / 高分化型脂肪肉腫(atypical lipomatous tumor / well-differentiated liposarcoma, ALT/WDL)

| 所見 | 解説 |

|---|---|

| MRI T1強調像 | 脂肪と等信号〜高信号の混在(脂肪主体の腫瘤) |

| 脂肪抑制像 | 一部が脂肪と異なる成分(線維性・非脂肪性)として抑制されず強調される |

| 病理像 | 明らかな大小不同の脂肪細胞(異型脂肪細胞)+線維性間質あり。核異型は軽度 |

| 臨床経過 | 数年単位で緩徐に進行。転移は少なく、局所再発しやすい |

参考補足:ALT/WDLと診断された場合、局所再発リスクに注意しつつ広範切除が原則。遠隔転移はまれであり、化学療法は適応外です。

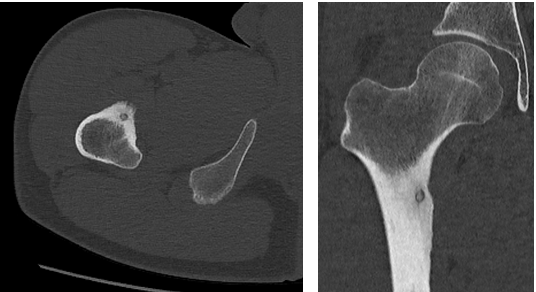

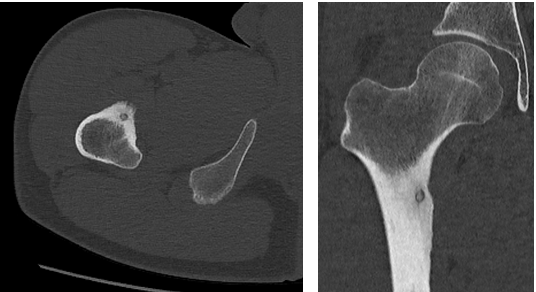

問40 17歳の男子.半年ほど前から特に誘因なく右股関節の痛みが続くため受診した.右股関節のCT水平断像と冠状断像を示す. 治療法で正しいのはどれか.

a ギプス固定

b 抗菌薬投与

c 抗がん薬投与

d ラジオ波焼灼術

e 広範切除術

解答:d

ChatGPT解答:d

解説:

疾患名:骨芽細胞腫(osteoid osteoma)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 好発年齢 | 10〜20代の男性に多い |

| 好発部位 | 長管骨(特に大腿骨・脛骨の皮質内) |

| 画像所見 | 中心に**nidus(骨形成活性領域)**を持つ小円形病変+周囲の皮質骨硬化 |

| 症状 | 夜間痛が特徴的でNSAIDsが著効 |

| 治療 | **ラジオ波焼灼術(RFA)**が第一選択。手術切除は原則不要 |

| 鑑別 | 骨髄炎、ユーイング肉腫、内軟骨腫など |

問41 軟部腫瘍の切開生検について順守すべきことはどれか.2つ選べ.

a 筋間から進入する.

b 神経血管束の近傍から進入する.

c 皮下組織や筋肉を大きく剥離する.

d 皮膚切開は四肢の長軸に沿って入れる.

e ドレーンは皮膚切開上あるいはその延長上のすぐ近傍に留置する.

解答:d,e

ChatGPT解答:a,d 不正解

解説:

- 皮切の長さと位置:

皮切は、腫瘍の長軸に平行に、可能な限り短く、かつ切除術の際に腫瘍の境界を正確に把握できる位置に加える。 - 進入経路:

侵入経路は、筋間ではなく筋内に設定し、汚染範囲が拡大しないようにする。 - 剥離:

侵入経路の皮下組織や筋の剥離は、最小限にとどめる。 - 麻酔:

局所麻酔の際には、針が腫瘍に入らないように注意する。 - 生検組織の採取:

生検組織は、腫瘍の深部から採取し、切除の際に腫瘍の境界を正確に把握できる範囲で採取する。

問42 脳性麻痺について正しいのはどれか.2つ選べ.

a 脊柱変形は伴わない.

b 痙直型は障害部位による分類の一つである.

c アテトーゼに対して選択的脊髄後根切断術を行う.

d 粗大運動能力分類システムにより重症度分類を行う.

e 受胎から生後4週間以内に生じた脳障害による運動機能障害である.

解答:d,e

ChatGPT解答:d,e

解説:

a. 脊柱変形は伴わない

→ ❌ 誤り 脳性麻痺では脊柱変形(特に側弯症)が高頻度で合併

b. 痙直型は障害部位による分類の一つである

→ ❌ 誤り 「痙直型」「アテトーゼ型」「失調型」などは運動障害の種類による分類(=病型分類)

障害部位による分類は単麻痺・片麻痺・両麻痺・四肢麻痺などの部位分類

c. アテトーゼに対して選択的脊髄後根切断術を行う

→ ❌ 誤り

選択的脊髄後根切断術(SDR)は痙直型の痙縮軽減が適応

アテトーゼ(不随意運動型)には適応がなく、むしろ悪化のリスクもある

d. 粗大運動能力分類システムにより重症度分類を行う

→ ✅ 正しい

GMFCS(Gross Motor Function Classification System)は、CPにおける運動機能の重症度分類に用いられる国際的指標

5段階評価(レベルI〜V)で歩行・移動能力を評価

e. 受胎から生後4週間以内に生じた脳障害による運動機能障害である

→ ✅ 正しい

脳性麻痺の定義:

「出生前〜生後4週までに起こった非進行性の脳障害により永続的な運動・姿勢障害をきたす症候群」

問43 筋萎縮性側索硬化症(ALS)について,誤っているのはどれか.

a 男性の発病が女性よりも多い.

b 神経伝導検査は他疾患の除外のため行う.

c 上位および下位運動ニューロン障害が存在する.

d 頚椎症性脊髄症との鑑別疾患として重要である.

e 診断のための血液の特異的マーカーが確立されている.

解答:e

ChatGPT解答:e

解説:

| 選択肢 | 判定 | 解説 |

|---|---|---|

| a. 男性の発病が女性よりも多い。 | ✅ 正しい | 男女比は約1.5〜2:1で、男性に多いとされている |

| b. 神経伝導検査は他疾患の除外のため行う。 | ✅ 正しい | ALSでは神経伝導速度自体は正常なことが多いが、多発神経炎やCIDPなどとの鑑別に用いる |

| c. 上位および下位運動ニューロン障害が存在する。 | ✅ 正しい | ALSは**錐体路障害(上位)+末梢運動神経障害(下位)**の両方が見られるのが診断の条件 |

| d. 頚椎症性脊髄症との鑑別疾患として重要である。 | ✅ 正しい | 頚椎症性脊髄症も上位+下位運動ニューロン症状を呈するため重要な鑑別対象。MRI検査が有用 |

| e. 診断のための血液の特異的マーカーが確立されている。 | ❌ 誤り(正解) | ALSには確立された特異的な血液マーカーは存在しない。一部特異遺伝子はあり。 |

| 診断は臨床症状・神経伝導検査・針筋電図・除外診断により行われる |

問44 70歳の男性.末期の変形性膝関節症があり鎮痛薬が処方されていたが,手術適応といわれており,膝痛のため日中の大半の時間をベッドで過ごす生活であった.1か月前に食物通過障害を自覚し,食道がんstage 2と診断された. 適切な治療はどれか.2つ選べ.

a 緩和医療

b 運動療法

c 鎮痛薬の中止

d 人工膝関節置換術

e 肥満予防のための食事制限

解答:a,b,d(不適切問題?)

ChatGPT解答:a,b

解説:

問45 75歳の男性.以前より介護保険で週1回デイサービスを利用していた.2か月前にCOVID-19に罹患し,外出をほとんどしなくなった.身長170 cm,体重50 kg.血圧130/84 mmHg,HR 76回/分,整.ロコモ度テストを行った結果は,①立ち上がりテストが40 cmの台から両脚で立つことが不可能,②2ステップテストが150 cm,③ロコモ25が28点であった. 行うこととして適切でないのはどれか.

a 栄養指導

b 認知機能の精査

c 運動器疾患の有無の精査

d リハビリテーション治療の処方

e 特別養護老人ホームへの入所手配

解答:e

ChatGPT解答:e

解説:

| テスト項目 | 結果 | 意味 |

|---|---|---|

| ① 立ち上がりテスト | 40cmから両脚で立てない | ロコモ度3(最重度) |

| ② 2ステップテスト | 150cm(0.88未満) | ロコモ度3相当 |

| ③ ロコモ25スコア | 28点(16点以上) | ロコモ度3 |

<おまけ>ロコモテストについて

ロコモテスト基準

| テスト名 | 内容 | 評価基準 |

|---|---|---|

| ① 立ち上がりテスト | 椅子に座った状態から片脚・両脚で立ち上がる | 40cm, 30cm, 20cm, 10cmの高さで評価 |

| ② 2ステップテスト | 最大の2歩を出して、身長で割ってスコア化 | 身長で標準化された移動能力の評価 |

| ③ ロコモ25(質問票) | 生活の中での運動機能・精神面を問う25項目の質問票 | 各項目5点満点、合計0〜100点 |

🩺 ロコモ度の判定基準(ロコモ度1~3)

| ロコモ度 | 判定条件 |

|---|---|

| ロコモ度1(軽度) | ① 40cm台から片脚立ち不可 ② 2ステップスコア<1.3 ③ ロコモ25:7点以上 |

| ロコモ度2(中等度) | ① 20cm台から両脚立ち不可 ② 2ステップスコア<1.1 ③ ロコモ25:16点以上 |

| ロコモ度3(重度) | ① 40cm台から両脚立ち不可(最重度) ② 2ステップスコア<0.9 ③ ロコモ25:24点以上 |

各テストの詳しい説明

① 立ち上がりテスト

- 方法:椅子に座って高さ10, 20, 30, 40cmで順に片脚・両脚で立ち上がれるかを確認

- 判定:最も低い高さで「片脚 or 両脚」で立てた高さが記録値

| 結果 | ロコモの目安 |

|---|---|

| 40cm 両脚不可 | ロコモ度3 |

| 20cm 両脚不可 | ロコモ度2 |

| 40cm 片脚不可 | ロコモ度1 |

② 2ステップテスト

- 方法:最大の2歩(助走なし)を踏み出す

- スコア=2歩の距離 ÷ 身長

| スコア | ロコモ度 |

|---|---|

| <0.9 | ロコモ度3 |

| <1.1 | ロコモ度2 |

| <1.3 | ロコモ度1 |

③ ロコモ25(質問票)

- 内容:移動能力・痛み・生活・心理状態など25問(各0〜4点)

- 点数が高いほど障害が重い

| 合計スコア | ロコモ度 |

|---|---|

| ≧24点 | ロコモ度3 |

| ≧16点 | ロコモ度2 |

| ≧7点 | ロコモ度1 |

問46 肩関節機能解剖を理解し説明として正しいのはどれか.

a 肩甲切痕のガングリオンにより小円筋の萎縮を生じる.

b 脱臼では腋窩部に神経麻痺領域がみられる.

c 反復性脱臼へのBankart修復術は下関節上腕靱帯の再保持が目的である.

d 上腕二頭筋長頭筋腱断裂により断裂部の陥凹が生じる.

e 人工骨頭は,内外側上顆を通る基準線に対して20~40度前捻して挿入する.

解答:c

ChatGPT解答:b 不正解

解説:

a. 肩甲切痕のガングリオンにより小円筋の萎縮を生じる

→ ❌ 誤り

肩甲切痕(scapular notch)を通るのは肩甲上神経(suprascapular nerve)で、この神経は棘上筋と棘下筋を支配。

→ 小円筋(teres minor)は腋窩神経支配なので関連しない

.e 人工骨頭は,内外側上顆を通る基準線に対して20~40度前捻して挿入する

→ ❌ 誤り これは大腿骨(股関節)の人工骨頭挿入に関する話

肩関節では上腕骨骨頭の後捻角(retroversion)20〜40度で挿入する

〇解剖的補足

IGHL(下関節上腕靱帯)は関節前下方を支持する最重要の靱帯

問47 16歳の女子.左肩の痛みで受診した.身長160 cm,体重60 kg.明らかな外傷による脱臼歴はないが,日常生活や運動で痛みが強くなる.左肩屈曲160度,外旋70度,内旋胸椎5番高位であった.脱臼不安感が前方,下方,後方にみられた.左肩単純X線下垂位正面像を示す. この症例で正しいのはどれか.3つ選べ.

a Sulcus sign が陽性である.

b 挙上位単純X線像ではスリッピング現象が見られる.

c CTでHill-Sachs病変が見られる.

d MRIで前方関節唇損傷が見られる.

e リハビリテーション治療が有効である.

解答:a,b,e

ChatGPT解答:a,b,e

解説:肩関節不安定症

| 選択肢 | 判定 | 解説 |

|---|---|---|

| a. Sulcus sign が陽性である | ✅ 正しい | 下方不安定性の代表所見。X線でも骨頭が下方偏位しており臨床像と一致 |

| b. 挙上位単純X線像ではスリッピング現象が見られる | ✅ 正しい | MDIでは**上腕骨頭が上腕骨窩に不安定にずれる(slipping sign)**ことがある |

| c. CTでHill-Sachs病変が見られる | ❌ 誤り | Hill-Sachs病変は外傷性前方脱臼により骨頭後外側が陥凹する所見 → 本症例は非外傷性で不一致 |

| d. MRIで前方関節唇損傷が見られる | ❌ 誤り | Bankart損傷などの関節唇損傷は外傷性前方脱臼に伴う病変。MDIでは構造損傷がないことが多い |

| e. リハビリテーション治療が有効である | ✅ 正しい | MDIではまず関節包・腱板の協調運動訓練(スタビリティトレーニング)が第一選択治療 |

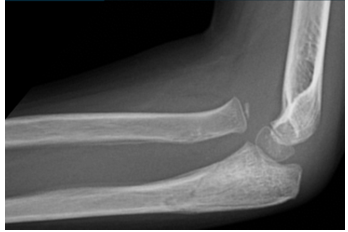

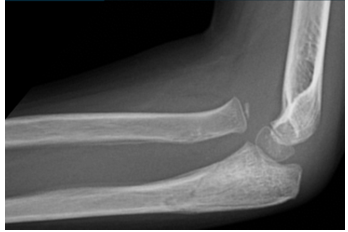

問48 8歳の女児.主訴は左肘関節部痛.転倒して左手をついて受傷した.左肘関節単純X線側面像を示す. 正しいのはどれか.

a 手指の自動伸展を確認する.

b 前腕回内外が不可能となる.

c 尺骨の急性塑性変形を矯正する.

d 橈骨頭は前腕を回外位で肘を屈曲して整復する.

e 輪状靱帯修復術が必須である.

解答:a

ChatGPT解答:c 不正解

解説:モンテジア骨折I型

✅ Monteggia骨折のBado分類(I〜IV)

| 分類 | 橈骨頭の脱臼方向 | 尺骨骨折の特徴 | 好発年齢 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| I型(最も多い) | 前方脱臼(anterior) | 尺骨骨幹部前弯・骨折 | 小児に多い | 前腕回外+肘屈曲で整復される |

| II型 | 後方 or 外側脱臼 | 尺骨骨幹部後方凸の骨折 | 成人に多い | 外傷エネルギーがやや強い |

| III型 | 外側脱臼(lateral) | 尺骨近位骨折(骨幹端) | 小児に多い | 肘外側に力がかかったとき |

| IV型 | 前方脱臼(I型と同様) | 尺骨と橈骨の骨幹部骨折 | 比較的まれ | 両骨幹部骨折+橈骨頭脱臼 |

🔎 選択肢aの意義:「手指の自動伸展を確認する」

- Monteggia脱臼の最も重要な合併症のひとつが

→ 後骨間神経(PIN: posterior interosseous nerve)麻痺 - PINは橈骨神経の深枝で手指伸展筋を支配

- 脱臼時、橈骨頭の前方逸脱によりPINが牽引・圧迫される

問49 上腕骨外側上顆炎について正しいのはどれか.

a 主たる原因は腱の炎症である.

b 主な障害部位は長橈側手根伸筋腱の起始部である.

c 滑膜ひだは肘関節ロッキングを起こす.

d 慢性期には異所性骨化を生じる.

e 重量物を前腕回外位で持ち上げるように指導する.

解答:e

ChatGPT解答:b 不正解

解説:

問50 手指の変形や肢位について正しいのはどれか.

a PIP関節の機能肢位は伸展位である.

b ボタン穴変形ではPIP関節は過伸展する.

c 内在筋マイナス位ではPIP関節は伸展する.

d MP関節側副靱帯損傷の外固定肢位は屈曲位である.

e 尺骨神経麻痺では示指から小指まで鉤爪指変形が生じる.

解答:d

ChatGPT解答:d

解説:

a. PIP関節の機能肢位は伸展位である。

→ ❌ 誤り

手指の機能的肢位(functional position)では:MP関節:約45°屈曲、PIP関節:約30〜45°屈曲、DIP関節:約10〜20°屈曲

e. 尺骨神経麻痺では示指から小指まで鉤爪指変形が生じる。

→ ❌ 誤り 示指・中指の虫様筋は正中神経支配なので、基本的に正常

✅ 機能的肢位とは?

物をつかむ・持つ・握るといった日常的な手の動作が最もスムーズに行える関節角度のこと。

これは「安静肢位(resting position)」とは異なり、

能動的に“すぐに使える準備ができている”肢位と考えるとわかりやすい。

ChatGPT正答率は17/24(70%)

コメント

コメント一覧 (2件)

今年度受験するものです。いつも利用させていただいております。

49問の解答に誤表記があります。

ありがとうございます。

頑張ってください。応援しています。