問1 骨の代謝について誤っているのはどれか.2 つ選べ.

a FGF23 は血清リン濃度を増加させる.

b 副甲状腺機能亢進症では骨量は増加する.

c ビタミンD の欠乏は骨軟化症の原因となる.

d 活性型ビタミンD は腸管からのリンの吸収を促進する.

e 上皮小体(副甲状腺)ホルモン(PTH)は血清カルシウム濃度を増加させる.

解答:a,b

ChatGPT4oの解答:a.b

解説:

a. FGF23 は血清リン濃度を増加させる

→ 誤り(正解)

FGF23(Fibroblast Growth Factor 23)は、腎臓でのリンの再吸収を抑制し、尿中排泄を促進することで血清リン濃度を低下させるホルモン。

b. 副甲状腺機能亢進症では骨量は増加する

→ 誤り(正解)

副甲状腺ホルモン(PTH)が過剰に分泌されると、骨吸収(骨の破壊)が進行し、骨量は減少する。特に皮質骨に影響が強く、骨粗鬆症の原因にもなる。

c. ビタミンD の欠乏は骨軟化症の原因となる

→ 正しい

ビタミンDはカルシウムとリンの吸収を助ける。欠乏により骨への石灰化が不十分になり、骨軟化症(成人)やくる病(小児)を引き起こす。

d. 活性型ビタミンD は腸管からのリンの吸収を促進する

→ 正しい

1,25-(OH)₂D₃(活性型ビタミンD)は小腸からのカルシウムとリンの吸収を促進する。

e. 上皮小体(副甲状腺)ホルモン(PTH)は血清カルシウム濃度を増加させる

→ 正しい

PTHは骨からのカルシウム動員、腎からの再吸収促進、ビタミンD活性化によって血中カルシウム濃度を上げる。

問2 骨リモデリングのサイクルで正しいのはどれか.

a 静止相→逆転相→吸収相→活性化相→形成相→静止相

b 静止相→吸収相→形成相→逆転相→活性化相→静止相

c 静止相→形成相→吸収相→活性化相→逆転相→静止相

d 静止相→活性化相→吸収相→逆転相→形成相→静止相

e 静止相→活性化相→形成相→逆転相→吸収相→静止相

解答:d

ChatGPTの解答:d

解説:

骨リモデリングは、古い骨を吸収し新しい骨に置き換える生理的なプロセス。以下が正しい順番:

- 静止相(resting phase)

- 活性化相(activation phase) – 骨芽細胞や骨内膜細胞が活性化し、破骨細胞の前駆細胞を呼び寄せる

- 吸収相(resorption phase) – 破骨細胞が骨を吸収

- 逆転相(reversal phase) – 吸収から形成へ移行する調整段階

- 形成相(formation phase) – 骨芽細胞が新しい骨を形成

- 静止相に戻る

問3 骨の修復について誤っているのはどれか.2 つ選べ.

a 骨誘導と骨伝導で成り立つ.

b 同種骨移植の問題点として免疫応答がある.

c 骨癒合には直接骨折治癒と間接骨折治癒がある.

d 骨折に伴う血腫は,局所での骨形成を阻害する.

e 骨折の治癒過程は炎症期,修復期,リモデリング期からなる.

解答:a,d

ChatGPTの解答:a.d

解説:

d. 骨折に伴う血腫は,局所での骨形成を阻害する

→ 誤り(正解)

骨折に伴う血腫はむしろ骨形成を促進する重要な因子。血腫内にはサイトカインや成長因子が含まれる。

問4 正常椎間板について正しいのはどれか.2 つ選べ.

a 髄核は血行に富む組織である.

b 水分含有量は10~30%である.

c 線維輪外層のコラーゲンはI 型からなる.

d 軟骨終板は椎体上下の骨皮質面を覆う軟骨層である.

e 線維輪は放射状に配列したコラーゲン線維層からなる.

解答:c,d

ChatGPTの解答:c.d

解説:

a. 髄核は血行に富む組織である

→ 誤り

髄核(nucleus pulposus)は無血管組織であり、栄養は拡散により周囲から供給される。加齢とともに水分が減少し、変性が進行する。

b. 水分含有量は10~30%である

→ 誤り

正常な若年成人の髄核の水分含有量は70~90%程度であり、10~30%は低すぎる。これは加齢や変性椎間板に近い値。

c. 線維輪外層のコラーゲンはI型からなる

→ 正しい

線維輪(annulus fibrosus)の外層はI型コラーゲンで構成され、強靱な構造で椎間板を支える。

なお、内層はII型コラーゲンが主体。

d. 軟骨終板は椎体上下の骨皮質面を覆う軟骨層である

→ 正しい

軟骨終板(cartilaginous endplate)は、椎間板と椎体の間に存在し、椎体の骨皮質面を覆う軟骨層。栄養の拡散経路として重要。

e. 線維輪は放射状に配列したコラーゲン線維層からなる

→ 誤り

線維輪のコラーゲン線維は同心円状に配列し、隣接層では斜行方向が交互(斜めに交差)している。放射状ではない。

問5 骨格筋について正しいのはどれか.2 つ選べ.

a 筋線維は損傷後分裂し筋再生を促す.

b 骨格筋再生には筋衛星細胞が必須である.

c ⅡB 型筋線維は速く収縮する筋線維である.

d Ⅰ型筋線維は主に解糖系酵素活性を有する.

e 1 本の筋線維につき複数の神経筋接合部が存在する.

解答:b,c

ChatGPTの解答:b.c

解説:

a. 筋線維は損傷後分裂し筋再生を促す

→ 誤り

骨格筋線維(成熟した筋細胞)は多核で分裂能力を持たない。損傷後の筋再生は、筋衛星細胞(筋幹細胞)が分裂・分化することで行われる。

b. 骨格筋再生には筋衛星細胞が必須である

→ 正しい

筋衛星細胞(satellite cells)は、損傷時に活性化され、分裂・増殖・分化して新しい筋線維を形成する。骨格筋の再生に不可欠。

c. ⅡB型筋線維は速く収縮する筋線維である

→ 正しい

ⅡB型(またはⅡX型と呼ばれることもある)筋線維は、速筋繊維(fast-twitch)に分類され、瞬発的な力を発揮するが、疲労しやすい。糖代謝に依存。

d. Ⅰ型筋線維は主に解糖系酵素活性を有する

→ 誤り

Ⅰ型筋線維は遅筋繊維(slow-twitch)で、ミトコンドリアが多く、好気的代謝(酸化的リン酸化)に優れる。持久力に富む。

解糖系活性が高いのはⅡ型。

e. 1本の筋線維につき複数の神経筋接合部が存在する

→ 誤り

骨格筋では、1本の筋線維に対して通常1つの神経筋接合部(motor end plate)しか存在しない。これは運動単位の基本構造。

問6 X線学的に骨硬化像を示す疾患として誤っているのはどれか.2つ選べ.

a 骨梗塞

b Fanconi症候群

c 前立腺癌の骨転移

d メロレオストーシス

e Fibroblast growth factor 23 産生腫瘍

解答:b,e

ChatGPTの解答:b.e

解説:

a. 骨梗塞(bone infarction)

→ 正しい(骨硬化を示す)

慢性期の骨梗塞では、辺縁に硬化像を伴うことがあり、「硬化縁を伴う骨内透亮像」が特徴的。

※ただし急性期では不明瞭なこともあるが、設問はX線学的「硬化像」に関するものなので、正解とみなせる。

b. Fanconi症候群

→ 誤り(正解)

Fanconi症候群は近位尿細管障害により、リンやビタミンDなどの喪失を引き起こし、骨軟化症や骨粗鬆症を呈する。

→ X線ではむしろ骨の透亮像(骨密度低下)を呈するため、骨硬化像は示さない。

c. 前立腺癌の骨転移

→ 正しい(骨硬化を示す)

前立腺癌は典型的に造骨型転移(osteoblastic metastasis)を示し、骨硬化像が明瞭に見られる。椎体などに好発。

d. メロレオストーシス(melorheostosis)

→ 正しい(骨硬化を示す)

メロレオストーシス(Melorheostosis)は、非常にまれな骨の硬化性疾患で、X線で特徴的な「ろう(蝋)がろうそくから垂れて固まったような像(”dripping candle wax appearance”)」を呈するのが有名。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因 | 遺伝性ではなく、多くは孤発性(散発的発症) 最近ではMAP2K1遺伝子の体細胞変異が関連しているとされる |

| 好発部位 | 四肢の長管骨(大腿骨、脛骨、上腕骨など) 皮質骨を中心に進行性の硬化が起きる |

| 症状 | 痛み、関節可動域制限、変形、筋萎縮、軟部組織の拘縮や石灰化など |

| X線像 | まさに「ろうが流れたような骨硬化像」が皮質骨に沿って現れる |

| 発症年齢 | 小児〜若年成人が多いが、あらゆる年齢で見られる |

| 治療 | 対症療法(理学療法、鎮痛、関節拘縮予防) 重症例では整形外科的手術が行われることもある |

e. FGF23産生腫瘍(腫瘍性骨軟化症)

→ 誤り(正解)

FGF23(Fibroblast Growth Factor 23)産生腫瘍では、リンの喪失による低リン血症性骨軟化症を引き起こす。

→ X線では骨密度の低下(骨軟化像)が主体で、硬化像は示さない。

問7 股関節のバイオメカニクスについて正しいのはどれか.2つ選べ.

a 外反股ではMikulicz線が膝関節の外側を通過する.

b 歩行時には踵の接地直後から股関節に力がかかり始める

c 腰椎後弯変形が生じると,代償的に股関節は伸展位となる.

d 片脚起立時に骨盤沈下がなければ,外転筋不全を否定できる.

e 健常者が片脚起立すると,立脚側の股関節には体重の約2倍の力がかかる.

解答:a,c

ChatGPTの解答:b.e 不正解

解説:

a. 外反股ではMikulicz線が膝関節の外側を通過する

・外反股では大腿骨頚体角が増大(通常は約125°)し、大腿骨頭がより外側に位置する

・その結果、Mikulicz線(股関節中心〜足関節中心を結ぶライン)は膝の外側を通る傾向がある

b. 歩行時には踵の接地直後から股関節に力がかかり始める

・踵接地直後(initial contact)では荷重が十分にはかかっていない

・股関節に本格的に力がかかるのは、荷重応答期(loading response)以降

e 片脚起立時:股関節にかかる力は体重の約2.5倍〜3倍とされている

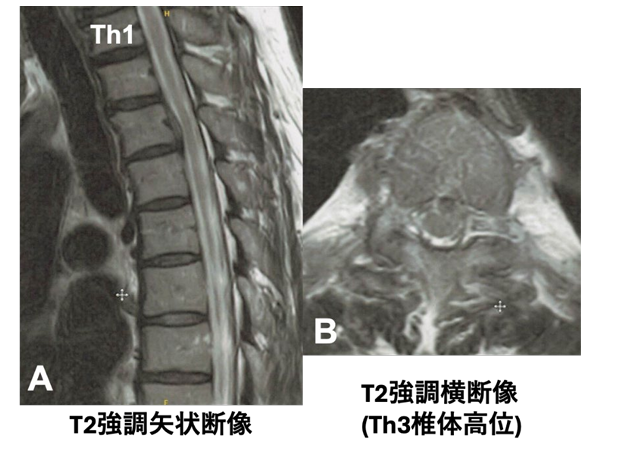

問8 49歳の男性.歩行障害を主訴に来院した.上肢症状はない.左側 Babinski 反射陽性で,右下肢の痛覚低下と左下肢の触覚低下を認める.下肢筋力は右側MMT5,左側MMT4である.頚椎・胸椎の単純X線像では明らかな病変を認めなかった.胸椎単純MRIを示す. 次に行う検査として最も適切なのはどれか.

a 脳MRI

b 胸椎造影MRI

c 脳脊髄液検査

d 下肢の針筋電図

e 脊髄造影後の動的CT

解答:e

ChatGPTの解答 b →O3に再回答後eに

ChatGPTO3解説&解析内容:

脊髄中央部が複数の椎骨のレベルで高信号を示しているようだけど、それは斑点状に見えるかも?もしかして渦巻き状かな?ちょっと明るさを拡大して確認してみる必要がありそう。

画像分析済み

画像では脊髄がはっきりと見えないが、正常のように見える。低信号の椎間板と高信号の髄液が見られ、脊髄内に高信号の病変はなし。しかし、T??での交差マーク付近に前外側椎間板突出。実際、交差マークは左前外側の脊髄圧迫を示しており、側方胸椎椎間板ヘルニアの可能性がある。希薄な條変状や動的CTが次に適切か。

胸椎椎間板ヘルニアはよく石灰化しており、CTで石灰化が表示されます。CT脊髄造影は椎間板の状態と手術計画を評価するのに役立つかもしれませんが、侵襲的です。MRIで椎間板が確認され、石灰化の評価が必要で、動的CT脊髄造影が次に適切か疑問です。T2で椎間板は低信号(暗い)で、黄色靭帯の骨棘や石灰化が原因かを確認するにはCTが重要です。また、この問題では脊髄腫瘍が疑われるかもしれないので、造影MRIも必要かもしれません。

画像分析済み

横断的に考えると、サジタルスライスで椎間板突出がいくつかのレベルで確認できますが、断面では見づらいです。交差マーク付近で椎間板変性が進んでいるように見え、椎間板ヘルニアが疑われます。このため、動的CT脊髄造影が腫瘍等を評価する適切な次の一歩かもしれません。また、脳MRIによる多発性硬化症の評価ではないと思われます。

MRIのT2画像で meningioma(髄膜腫)はT2で等信号からやや高信号に見えることが多いですが、外硬膜腫瘍は圧迫して明確に見えることがあります。軸方向画像では対称的に見えるかもしれませんが、はっきりしない場合もあります。実際の病変は脊髄空洞症(シアリ)によるもので、中心部に広がった灰色の渦巻きのように見えます。矢状面のT2で脊髄中に高信号や嚢胞(シリンクス)が見られるかもしれません。

画像分析済み

中央管に液体が見られ、T2で高信号になる可能性があるが、軸位では全脊髄が高信号で、外硬膜腫瘍は見当たらない。中央管の液体は高信号だが、軸位画像では中央部が等信号または低信号に見える。そこに異常がないか確認しておくべきです。しかし、画像の確認を続けて、もう少し拡大して見てみましょう。

画像分析済み

画像を見ると、左側の脊髄がディスク(暗い部分)で圧迫されているのがわかります。これにより、外的な圧迫が疑われますが、CT脊髄造影または動的CTがディスクの詳細を明らかにできます。この場合、選択肢eが最適かもしれません。動的CTは、横になった状態のMRIでは見えない動的変化も評価できるため、手術計画に役立ちます。

ユーザーが「もう一度考えて」と言ったので、前回の回答が間違っていたのかもしれません。詳細に再評価し、ブローウィニーク症候群の患者で、MRI T2でディスクヘルニアが脊髄を圧迫している場合の次の最適な検査は何かを考えます。年齢49歳の男性で、胸部椎間板ヘルニアは珍しいですが、CT脊髄造影が適切な選択肢かもしれません。

画像分析済み

少し再確認します。脊髄管は楕円形で、脊髄の背側部分が占めています。ディスクが左側に突出して圧迫している状態です。交差マーカーが左後側にありますが、これが胸椎の後方部分の病変を示している可能性があります。確認しつつ次のステップへ進み、交差マーカーを拡大してみます。

画像分析済み

完了

再度画像と所見を丁寧に見直した。

T2 強調矢状断では Th2/3 高位の左椎間板が後外側へ突出し、髄節を右後方へ偏位させている。横断像でも左‐後外側から円形の低信号(椎間板・石灰化を示唆)が脊髄を圧排しており、Brown‑Séquard‐like 症状(左運動・触覚↓/右痛覚↓)と整合する ― 典型的な 胸椎後外側椎間板ヘルニア を疑う所見。

胸椎椎間板ヘルニアで次に必要な情報

突出物の石灰化・骨化の有無

正確な位置(硬膜外 vs 硬膜内穿破)と大きさ

前・側方・後方への動的変化

→ 手術アプローチ(経椎弓切除・経肋横突起・前方到達など)の選択に不可欠。

問9 偽痛風で見られる関節液について誤っているのはどれか.

a 粘稠度は高い.

b 色調は黄色である.

c 透明度は半透明~不透明である.

d 白血球数は5,000/μL以上である.

e ピロリン酸カルシウム結晶を認める.

解答:a

ChatGPTの解答:a

解説:

a. 粘稠度は高い

→ ❌ 誤り(正解)

炎症が起きている関節液では、ヒアルロン酸分解が進むため粘稠度は低下する。

→ よって「粘稠度は高い」は誤った記述。

問10 針筋電図検査における随意収縮時の神経原性変化の所見はどれか.

a 陽性鋭波

b 完全干渉波

c 線維自発電位

d 運動単位の振幅低下

e 運動単位の持続時間延長

解答:e

ChatGPTの解答:e

解説:

a. 陽性鋭波(positive sharp wave)

→ ❌ 誤り

これは安静時に出現する脱神経所見で、随意収縮時の所見ではない。

(同様に「線維自発電位」も)

b. 完全干渉波(full interference pattern)

→ ❌ 誤り

これは健常筋や筋原性病変に見られる。神経原性では運動単位数が減少し不完全干渉波となる。

c. 線維自発電位(fibrillation potential)

→ ❌ 誤り

これも安静時にみられる脱神経所見で、随意収縮時の話ではない。

d. 運動単位の振幅低下

→ ❌ 誤り

これは筋原性変化(筋ジストロフィーなど)で見られる所見。神経原性では振幅がむしろ増大する。

e. 運動単位の持続時間延長

→ ✅ 正解

神経原性では脱神経後、残存運動ニューロンによる再支配(reinnervation)が進むと、運動単位の構成筋線維数が増え、

→ 振幅・持続時間が増大する。

| 所見カテゴリ | 項目 | 神経原性変化(例:ALS、神経損傷後) | 筋原性変化(例:筋ジストロフィー) |

|---|---|---|---|

| 安静時所見 | 線維自発電位 | +(脱神経に伴い出現) | ±(進行例で出ることも) |

| 陽性鋭波 | +(脱神経に伴う) | ± | |

| 複合反復放電 | ありうる | ありうる | |

| 随意収縮時 | 運動単位電位(MUAP)振幅 | ↑(再支配による大型化) | ↓(筋線維喪失) |

| MUAP持続時間 | ↑(多くの筋線維が支配される) | ↓(小さいユニット) | |

| MUAP多相性 | ↑(再支配のばらつき) | ↑(回復・不均一な筋) | |

| 干渉波パターン | 不完全干渉波(単位数↓) | 早期完全干渉波(振幅低) |

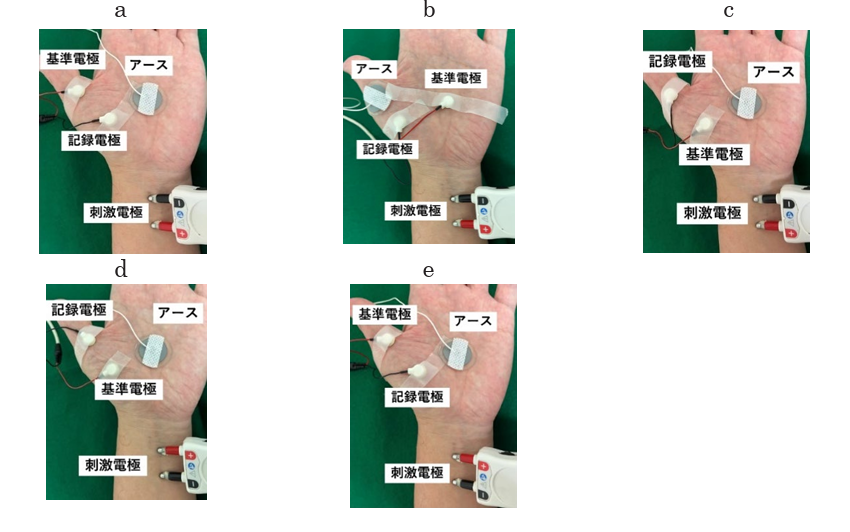

問11 正中神経運動神経伝導速度検査の図を示す.刺激電極と記録電極,基準電極の設置が正しい組合せはどれか.

解答:a

ChatGPTO3の解答:e 不正解

問12 膝関節の画像診断について誤っているのはどれか.

a 離断性骨軟骨炎の診断には顆間窩撮影が有用である.

b 十字靱帯はCTの多断面再構成画像で描出可能である.

c 靱帯,腱,半月板の評価には超音波検査は有用である

d 骨壊死の骨髄内の評価にはMRI T1強調像が有用である.

e 大腿脛骨関節の軟骨評価にはローゼンバーグ撮影が有用である.

解答:b

ChatGPTの解答:c 不正解

問13 肩関節疾患の単純X線像で認められない所見はどれか.

a 凍結肩における関節裂隙の狭小化

b 石灰性腱炎における腱板石灰沈着

c 腱板断裂における上腕骨頭の上方化

d 肩関節前方脱臼における関節窩骨欠損

e 広範囲腱板断裂における変形性関節症変化

解答:a

ChatGPTの解答:a

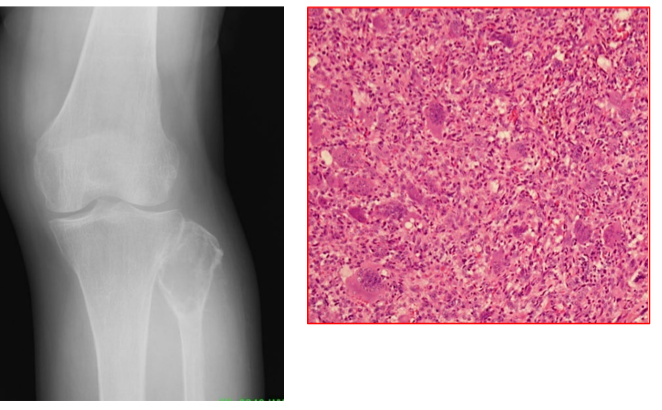

問14 53歳の女性.2週間前から左腓骨頭周囲の腫脹と疼痛が持続するため来院した.既往歴に特記すべきことはない.左膝単純X線正面像と病理組織像(H-E染色)を示す. 可能性が高い疾患はどれか.

a 骨肉腫

b Ewing肉腫

c 骨巨細胞腫

d 単純性骨囊腫

e 線維性骨異形成症

解答:c

ChatGPTの解答:c

解説:

| 所見 | 骨巨細胞腫に一致するポイント |

|---|---|

| X線像 | ● 近位腓骨頭に発生した濃度低下のみの溶骨性腫瘤 ● 骨端〜骨幹端に達する偏心性病変で辺縁は比較的明瞭・硬化なし ● 著明な骨膜反応や石灰化を伴わない |

| 病理像(H‑E) | ● 多数の大型多核巨細胞が一様に散在 ● 背景に類円形の単核間葉系細胞がびまん性に存在 → 骨巨細胞腫の典型組織像 |

| 臨床背景 | ● 発症年齢は20〜50歳代の女性に多い ● 痛みと局所腫脹で受診することが多い |

他選択肢との鑑別

骨肉腫:混合型(骨形成)で骨硬化像・日輪状骨膜反応や悪性骨芽細胞がみられる

Ewing肉腫:10代中心・小円形細胞腫、層状骨膜反応(onion skin)

単純性骨囊腫:小児長管骨髄腔内で膨隆薄膜像、“fallen‑fragment sign”

線維性骨異形成症:幼少期から持続、X線で“ground‑glass”透亮像、組織は中国字状骨梁

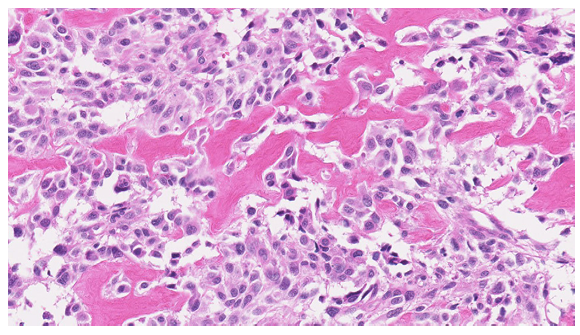

問15 次の病理組織所見として誤っているのはどれか.2つ選べ.

a 類骨形成

b 花むしろ模様

c 異型細胞の増殖

d 多核巨細胞の増生

e 核のクロマチン濃染像

解答:b,d

ChatGPTの解答:b,d

解説:骨肉腫?

| 選択肢 | 所見の概要 | この標本での適合性 |

|---|---|---|

| a 類骨形成 | 腫瘍細胞がピンク色のレース状オステオイド(類骨)を産生 | 画像に明瞭に存在 ⇒ 正しい |

| b 花むしろ模様 | 線維性骨異形成でみられる“不規則に湾曲した細骨梁”が花むしろ状に散らばる像 | 本標本には見られない ⇒ 誤り |

| c 異型細胞の増殖 | 核大小不同・形態異常を示す腫瘍細胞がびまん性に増殖 | 画像で明瞭 ⇒ 正しい |

| d 多核巨細胞の増生 | 巨大な骨芽細胞様あるいは破骨細胞様の多核細胞が多数 | 本標本にはほとんど/全く認めず ⇒ 誤り |

| e 核のクロマチン濃染像 | 高度の核濃染(hyperchromasia) | 画像で明瞭 ⇒ 正しい |

問16 オピオイドについて正しいのはどれか.2つ選べ.

a 便秘になりやすい.

b 腎機能障害を生じやすい.

c 上行性疼痛伝導系に作用する.

d 神経障害性疼痛の第一選択薬である.

e トラマドールは慢性疼痛に適応がある.

解答:a,e

ChatGPTの解答:a,e

問17 ステンレス鋼に比べたチタン合金の特徴として正しいのはどれか.

a 重量が重い.

b 価格が安い.

c 加工しやすい.

d 耐腐食性が優れている.

e 耐摩耗性が優れている.

解答:d

ChatGPTの解答:d

問18 58歳の男性.併存症はない.頚椎症性脊髄症に対しC5/6前方除圧固定術を施行した.術中合併症は認めず抜管し病棟に帰室とした.帰室3時間後に頻呼吸,四肢の震えとともに不穏状態を認めたため病棟医が診察した.診察時不穏状態は治まっており,呼吸音清明,SpO2 98%(room air),創部腫張はなかった. 最も考えられる病態はどれか.

a せん妄

b てんかん

c 気道浮腫

d 創部血腫

e 頚髄硬膜外血腫

解答:c

ChatGPTの解答:a 不正解

頚椎前方手術の代表的な合併症の一つ(特に術後数時間以内)

問19 手術部位感染の発生予防に有用なのはどれか.

a 手術部位の剃毛

b 手術用滅菌ヘルメットの使用

c モノフィラメント吸収糸の使用

d 抗菌薬含有生理食塩水による創部洗浄

e ポピドンヨード非含有ドレープの使用

解答:c

ChatGPTの解答:c

問20 深部静脈血栓症について正しいのはどれか.

a Dダイマー値は年齢に影響されない.

b 脊椎手術では抗凝固療法が適用される.

c 弾性ストッキングは下肢循環障害を生じない.

d 人工関節置換術では抗凝固療法が必須である.

e 大腿骨近位部骨折では受傷直後から予防策を講じる.

解答:e

ChatGPTの解答:e

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 分類 | 亜急性~慢性骨髄炎の一型で、限局性の骨内膿瘍形成 |

| 臨床所見 | 発熱や激しい炎症所見は乏しい(※急性期症状なし) |

| X線所見 | 骨透明巣+辺縁硬化像(境界明瞭な透亮像) |

| 病理・手術所見 | 内容物に膿や膿様壊死組織を認めることがある |

| 好発部位 | 長管骨の骨幹端部(大腿骨や脛骨が多い) |

| 炎症反応 | 血沈は軽度上昇〜正常範囲のことが多い |

問21 Brodie膿瘍について正しいのはどれか.2つ選べ.

a 急性期症状を呈する.

b 血沈の上昇は認めない.

c 骨透明巣の辺縁に骨硬化を伴う.

d 好発部位は長管骨骨幹端部である.

e 骨透明巣の内容物に膿は認めない.

解答:c,d

ChatGPTの解答:c,d

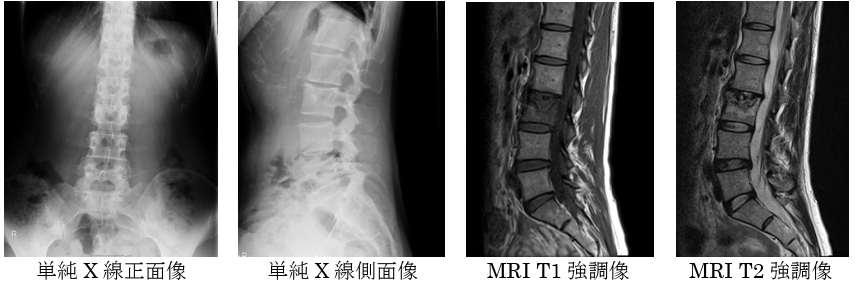

問22 75歳の男性.3週間前に発熱とともに腰痛が出現し,徐々に悪化したため来院した.来院時,体動困難で腰部傍脊柱筋の圧痛とL2,3棘突起の叩打痛を認めた.四肢に筋力低下,知覚鈍麻は認めず,深部腱反射も正常であった.体温37.8 ℃,脈拍76/分,血圧138/84 mmHg.血液所見:赤血球435万,Hb 13.6 g/μL,白血球14,300,好中球83.6%,血小板14.5万.血液生化学所見:AST 24 U/L,ALT 43 U/L,γ-GT 225 U/L(基準9~32),尿酸6.1 mg/dL,クレアチニン1.45 mg/dL,HbA1c 7.8%(基準4.9~6.0).CRP 12.39 mg/dL.併存症:糖尿病,高血圧.既往症:胆囊炎.生検にて病巣組織の培養検査から黄色ブドウ球菌が検出されたため,直ちに抗菌薬投与を開始した.初診時腰椎単純X線正面・側面像および腰椎MRI T1強調・T2強調矢状断像を示す. 次に行うべき処置はどれか.

a 病巣掻爬

b 椎弓切除術

c 椎間板切除術

d 脊椎後方固定術

e 硬性コルセット装着

解答:e

ChatGPTの解答:e

問23 結核性脊椎炎について誤っているのはどれか.

a 疼痛は軽度である.

b 椎間板に初発する.

c 進行は緩徐である.

d 血行性感染で生じる.

e 初期には骨萎縮する.

解答:b

ChatGPTの解答:b

解説:

椎間板初発は化膿性脊椎炎(細菌性)に多いパターン

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 原因 | 血行性感染(肺結核や他の結核病巣からの播種) |

| 好発部位 | 胸椎〜腰椎(前縦靭帯下に沿って進行) |

| 初発部位 | 椎体の前方部が初発 |

| 進行 | 非常に緩徐(週単位〜月単位で進行) |

| 症状 | 初期は軽度の背部痛・倦怠感などが多いが、疼痛は必ずしも軽度とは限らない |

| 画像所見 | 初期は骨萎縮(虫食い様破壊)+椎間板腔の狭小化、後に椎体の楔状変形や膿瘍形成(cold abscess) |

問24 骨・関節術後感染に対する抗MRSA薬(バンコマイシン)の予防投与について,誤っているのはどれか.

a TDMが必要である.

b 保菌者に対して行う.

c 易感染性症例に対して行う.

d 鼻腔などの除菌と併用する.

e MSSAに対する抗菌力も充分ある.

解答:e

ChatGPTの解答:e

解説:

e. MSSAに対する抗菌力も充分ある

→ MSSAにはバンコマイシンよりβ-ラクタム系の方が効果が高い。

問25 17歳の女子.3年前から左膝関節の腫脹と疼痛が持続している.3か月前に右手関節の腫脹,疼痛が出現した.血液所見:赤血球550万,Hb 14.3 g/dL,Ht 49%,白血球 8,600,血小板 33 万.血液生化学所見:CRP 2.1 mg/dL,リウマトイド因子20 IU/mL(基準≦15),抗環状シトルリン化ペプチド抗体価40.0 U/mL (基準<4.5).インターフェロン-γ遊離試験陰性.関節リウマチの診断確定のために必須な追加検査はどれか.

a なし

b 滑膜生検

c HLA-B遺伝子型

d 血清抗核抗体定量

e 血清マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)-3値

解答:a

ChatGPTの解答:a

解説:

| 項目 | 本症例 | 点数 |

|---|---|---|

| 関節腫脹数 | 左膝,右手関節=2ヵ所(1大関節+1中小関節) | 2 |

| 血清学的検査 | RF陽性(20 IU/mL),抗CCP強陽性(40 U/mL) | 3 |

| 急性期反応 | CRP 2.1 mg/dL上昇 | 1 |

| 症状持続 | 6週超(3年間) | 1 |

| 合計 | 7点 ≥6 |

<診断基準>

| カテゴリ | 判定項目 | 点数 |

|---|---|---|

| ① 関節腫脹数 | 1 大関節 | 0 |

| 2–10 大関節 | 1 | |

| 1–3 中小関節(※) | 2 | |

| 4–10 中小関節 | 3 | |

| ≧11 関節 (うち少なくとも1つは中小) | 5 | |

| ② 血清学 (RF / 抗CCP) | 両方陰性 | 0 |

| いずれか低値陽性 | 2 | |

| いずれか高値陽性 | 3 | |

| ③ 急性期反応 | CRP・ESR とも正常 | 0 |

| CRP または ESR 上昇 | 1 | |

| ④ 症状持続期間 | < 6 週間 | 0 |

| ≥ 6 週間 | 1 |

合計 6 点以上で RA と分類

あざらし

あざらしChat GPT正答率21/25(92%)

文章問題はChatGPT4o、画像問題はChatGPTO3で解答。

2025年4月時点の解説になります。

コメント